线上股票配资门户

线上股票配资门户

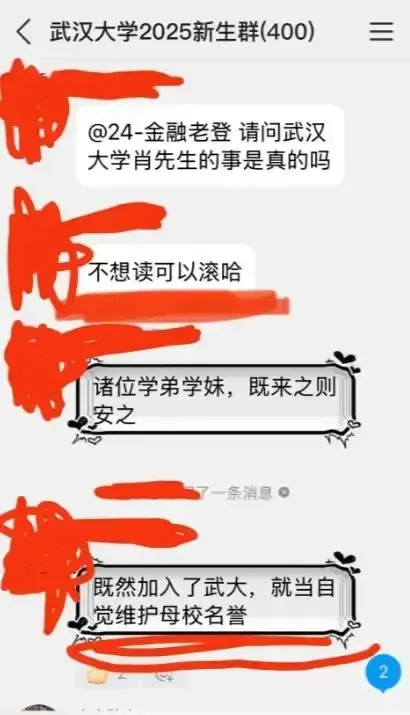

2025年8月初,武汉大学一个400余人的新生群爆发激烈冲突。一位新生在群内询问半年前轰动全国的"图书馆诬告案"(即杨某诬告肖某某性骚扰事件)的真实情况,立即遭到高年级学生的围攻。其中一位学姐以"不想读武大可以滚"的粗暴言论回应。这场对话很快在社交媒体发酵,引发公众对的广泛质疑。

回溯"图书馆诬告案"的时间线:2023年10月,女生杨某指控男生肖某某在图书馆实施性骚扰,武大在舆论压力下仅用48小时就对肖某某作出记过处分,导致其保研资格取消、精神崩溃并多次自杀未遂。

然而2025年7月25日,武汉市经开区法院一审判决明确驳回了杨某的全部诉讼请求,认定肖某某的动作系因"特应性皮炎引发的挠痒特征",不构成性骚扰。尽管司法已还肖某某清白,武大却至今未撤销处分,校长张平文仅以"正在处理,需等上级安排"回应。

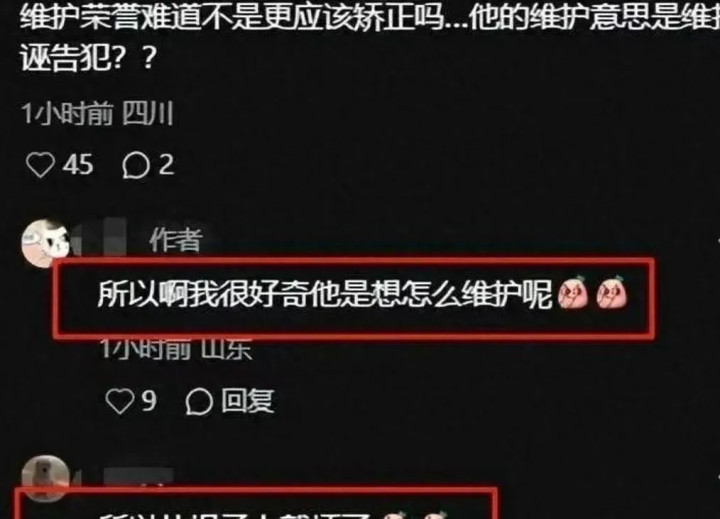

武大对舆论的应对策略可概括为"拖、捂、压":事件发酵初期关闭官微评论区、删除帖文;法院判决后以"等上级安排"推诿责任;甚至疑似出现校方人员联合民警深夜上门警告举报博主"勿因维权影响他人"的荒唐行径。

这种回避问题本质的"鸵鸟政策",不仅未能平息争议,反而加速了公信力的崩塌,清华大学某教授公开宣布"若武大不纠错,今后不给武大审稿,不收武大学生"。

“不想读可以滚”这句粗暴回应,折射出武大校园文化的深层病变,当老生将"维护母校声誉"等同于压制质疑、掩盖问题,实则是对大学精神根本的背叛,这种异化体现在三个层面:

一是道德勇气的集体沦丧。此事件中,真正令人痛心的不是个别学生的过激言论,而是群内形成的“沉默螺旋",多数人选择附和“护校”话术,无人为新生理性发声。这种群体性道德怯懦,与武大历史上引以为傲的“珞珈风骨”形成鲜明对比。崔磊等武大杰出校友曾强调“责任与热爱”是大学精神内核,但如今校园中盛行的却是“既来之则安之”的犬儒哲学,这种价值倒挂值得深思。

二是批判思维的严重退化。高等教育本应培养“独立之精神,自由之思想”,但武大部分学生的表现却显示他们已习惯将“校方立场”等同于“客观真理”。更可怕的是,这种思维模式很可能是对校方“拖字诀”管理逻辑的模仿,当学校长期以“维稳”优先于事实核查,学生自然学会以“站队”替代独立思考。

三是身份认同的畸形建构。健康的校友文化应建立在共同追求真理的基础上,但武大当前部分学生表现出的“护校”狂热,却近似于某种“部落主义”,将对母校的忠诚异化为对不公的默许甚至辩护。

这种扭曲的认同感,在杨某事件中达到顶峰:加害者(杨某)获得保研、留学机会,受害者(肖某某)却因网暴导致祖父去世、外公成植物人,家庭几近破碎。面对如此明显的正义失衡,这种是非观的颠倒,已远超正常的情感依附范畴。

“不想读可以滚”这句话之所以引发强烈共鸣,是因为它触碰了中国高等教育的痛处,当大学将“维稳”置于真理之上,当师生将“护短”等同于爱校,教育的本质便已异化,这指向一个核心命题:大学能否容得下批评,决定了它配不配称为“学术殿堂”。

真正的名校光环不在于完美无瑕,而在于面对质疑时的坦荡与自省。历史将记住的不是武大今日的丑闻,而是它如何回应这场危机,是继续用“滚”字驱逐质疑,还是以刮骨疗毒的勇气重建公信力?选择权在校方手中,但守望的目光属于全社会。

珞珈山的樱花年复一年盛开线上股票配资门户,但愿其下的学子们,学会的不仅是如何在顺境中绽放,更包括如何在争议中坚守理性与良知。唯有如此,“大学”二字才真正当得起“大”字的分量。

泰禾优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。